Réalités insaisissables

Réalités insaisissables

Au de-là du visible

On a tendance à oublier que la couleur est une construction mentale : il n’y a pas de couleur dans les objets, ni dans la lumière, ni dans les yeux de celui ou celle qui observe. La couleur, comme le son, est une interprétation produite par le cerveau à partir de stimuli électromagnétiques provenant de l’extérieur. Il me faut donc un corps, des organes sensibles, un cerveau, pour voir la couleur. Mais, fait tragique ou sublime, mon corps n’est semblable à aucun autre. Mes organes et mon cerveau ressemblent peut-être à certains, mais diffèrent aussi de beaucoup d’autres. À quel moment puis-je être certain que lorsque je regarde l’herbe verte, je vois la même herbe verte que quelqu’un d’autre ?

Si l’image du monde réel n’est qu’une projection mentale, et si nous avons tou·te·s des projections différentes, devons-nous alors nous résigner à l’idée que le réel ne peut être que multiple, subjectif, insaisissable, intime et personnel ? Vivre représenterait alors un acte de création, où chacun façonnerait sa propre réalité en permanence. Que nous réussissions à nous comprendre et à communiquer sur quoi que ce soit relèverait alors du miracle.

À cette fatalité s’en ajoute une autre : un corps humain, dépourvu de machines et de prothèses électroniques, n’est sensible qu’à une infime partie de ce qui existe autour de lui. Au-delà de ce que nous appelons le spectre visible, qui s’étend du violet au rouge, existe une multitude incalculable de longueurs d’onde invisibles pour l’humain. On pourrait alors parler de couleurs invisibles, mais aussi de toute une portion de la réalité qui nous est imperceptible.

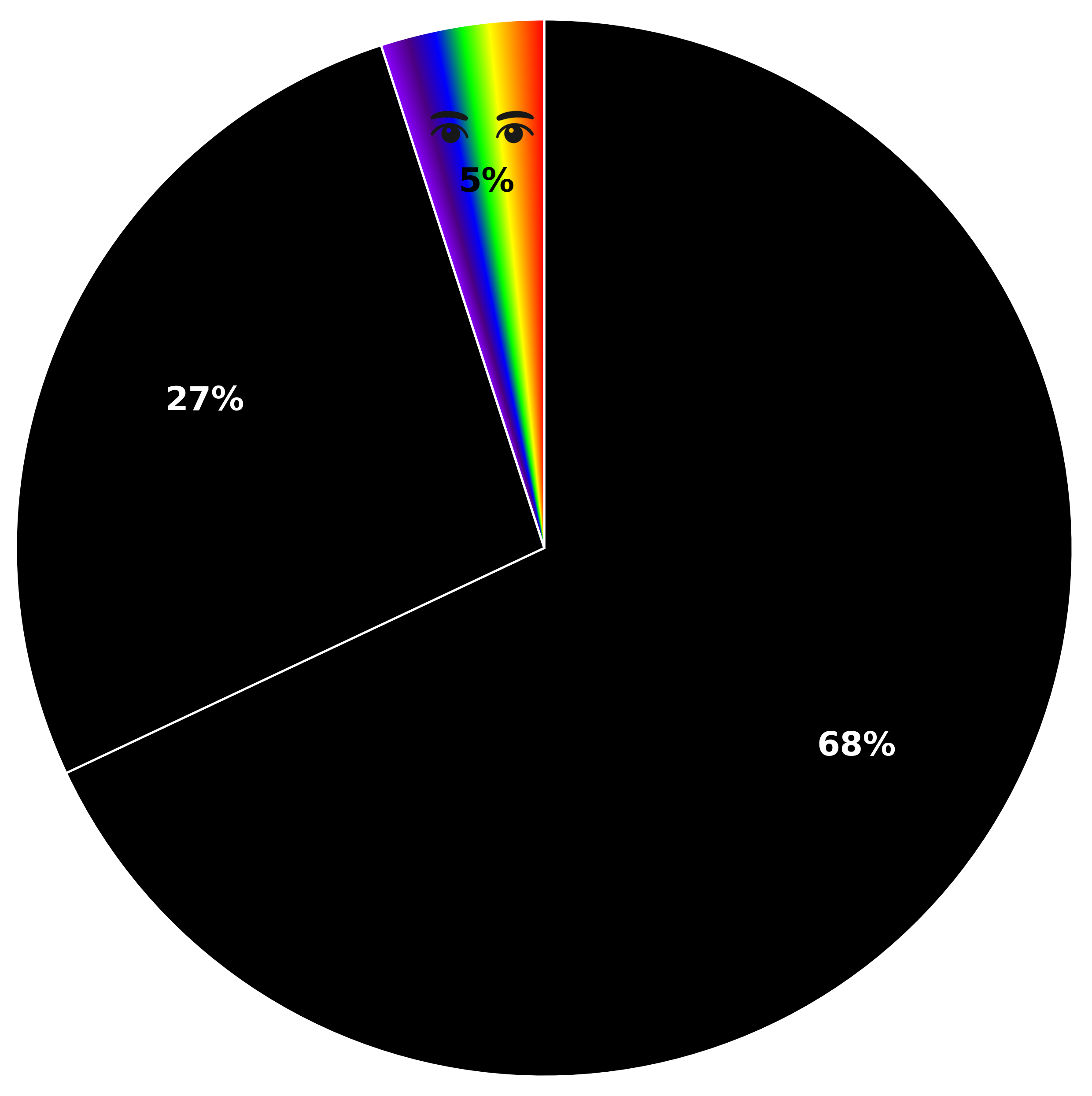

Nous savons aujourd’hui que ce que nous pouvons voir ne représente qu’une petite fraction de l’univers. La majeure partie de la matière ne rayonne pas et ne peut être observée directement, mais son influence gravitationnelle révèle sa présence.Si l’on additionne tout ce que nous voyons — étoiles, galaxies, gaz, poussières —, on n’obtient qu’environ un vingtième de la matière nécessaire pour expliquer les mouvements observés. Le reste demeure invisible.

L’univers apparaît donc comme une énigme dont nous ne percevons que la surface lumineuse.

Stephen Hawking, dans Une brève histoire du temps, 1988

Pourtant, et contre toute logique, la couleur et la lumière sont l’un des fondements de la science occidentale moderne. Lorsque Isaac Newton, en 1704, théorise l’idée que la lumière d’apparence blanche est une entité composite, multiple, variable et divisible, une nouvelle compréhension de l’univers s’ouvre à l’humanité : le drame d’une réalité inconnue et insaisissable, mais aussi l’espoir de parvenir, petit à petit, à l’explorer.

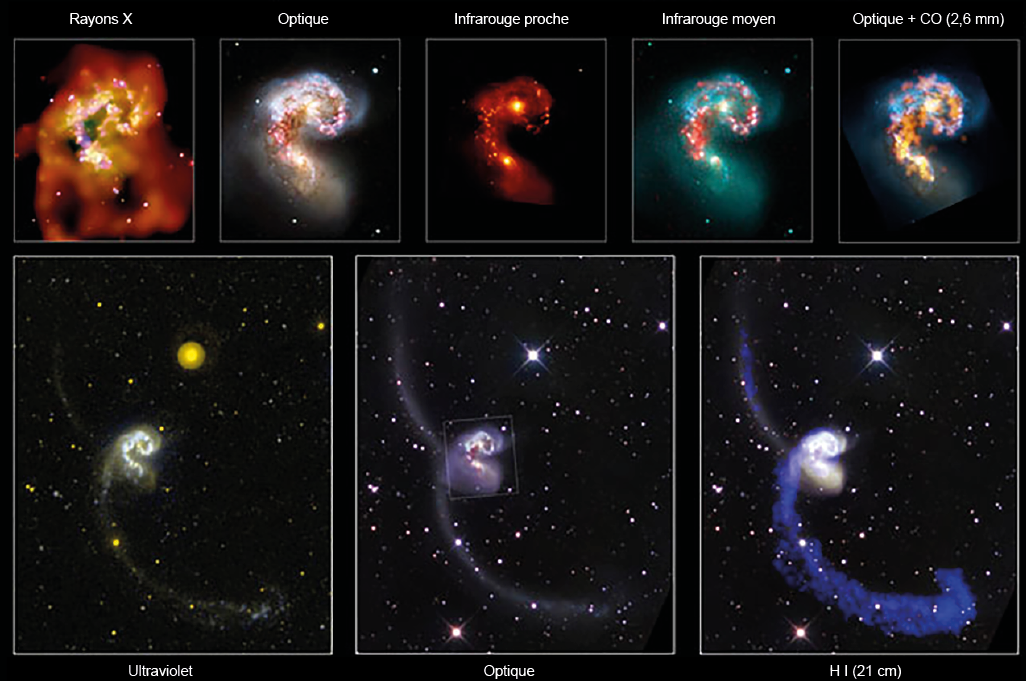

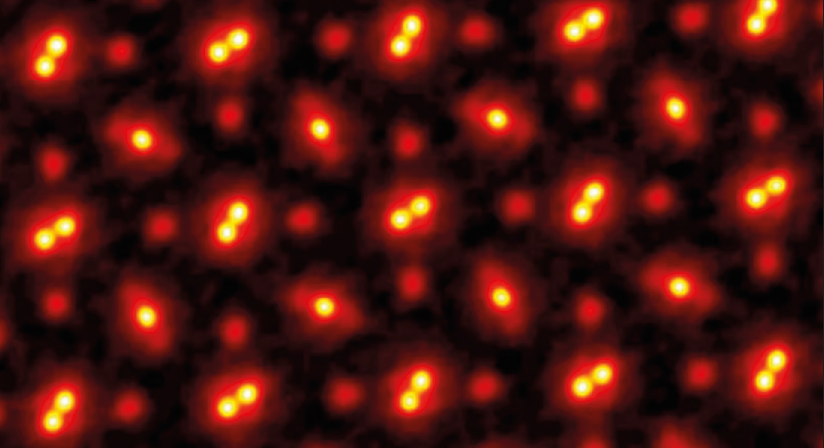

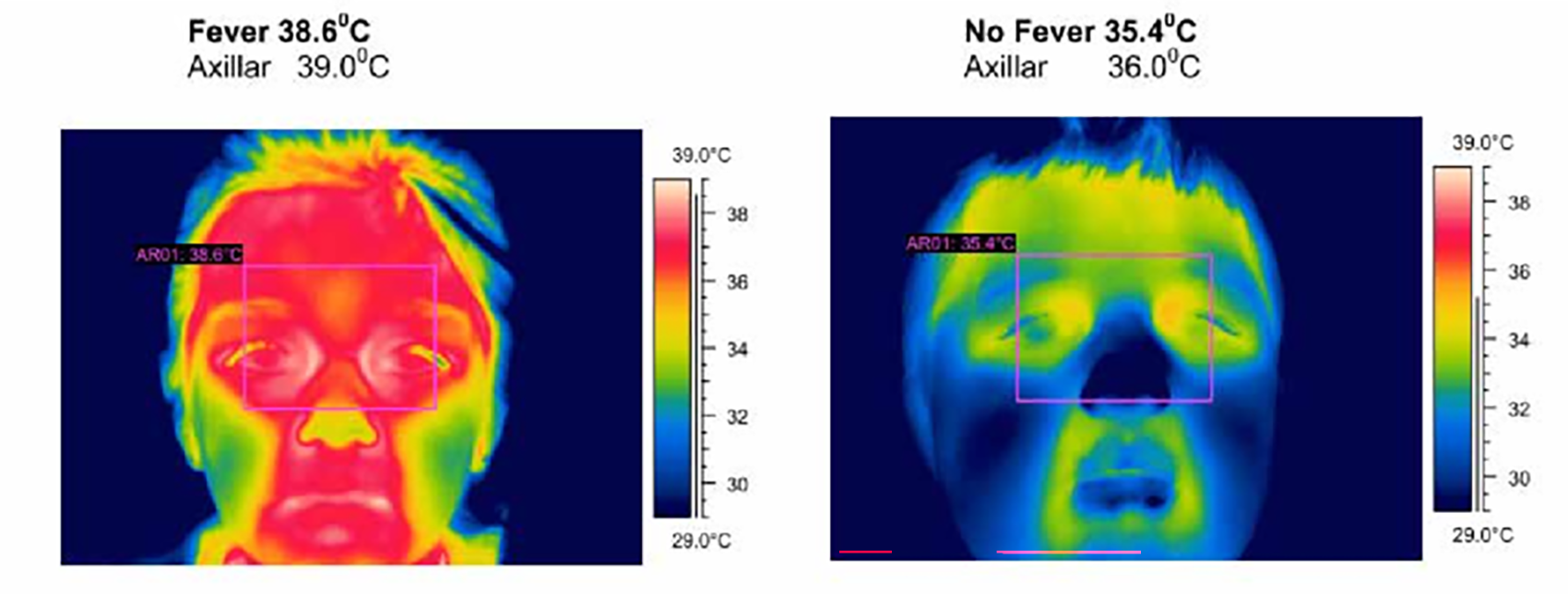

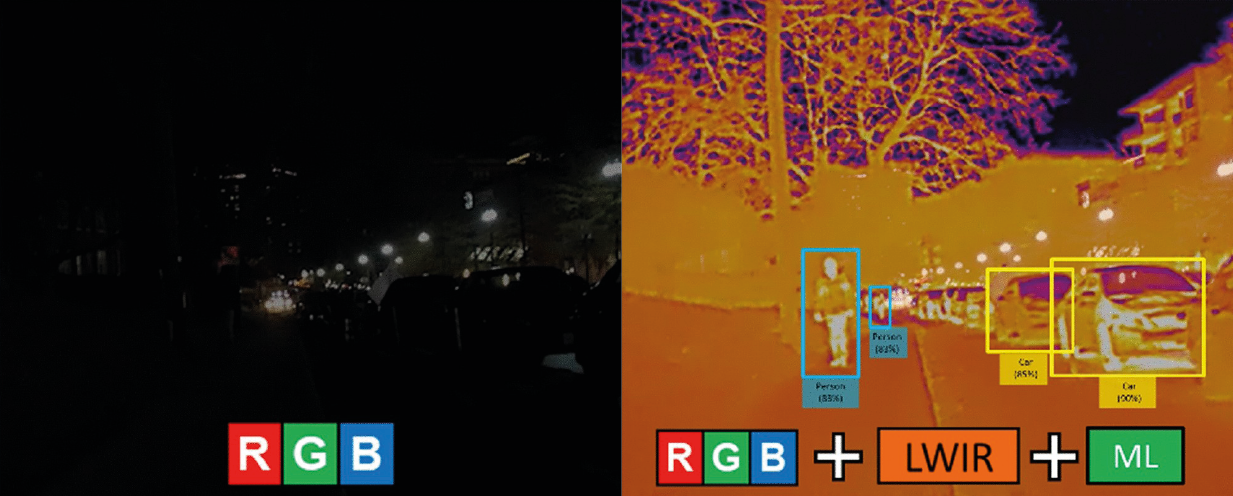

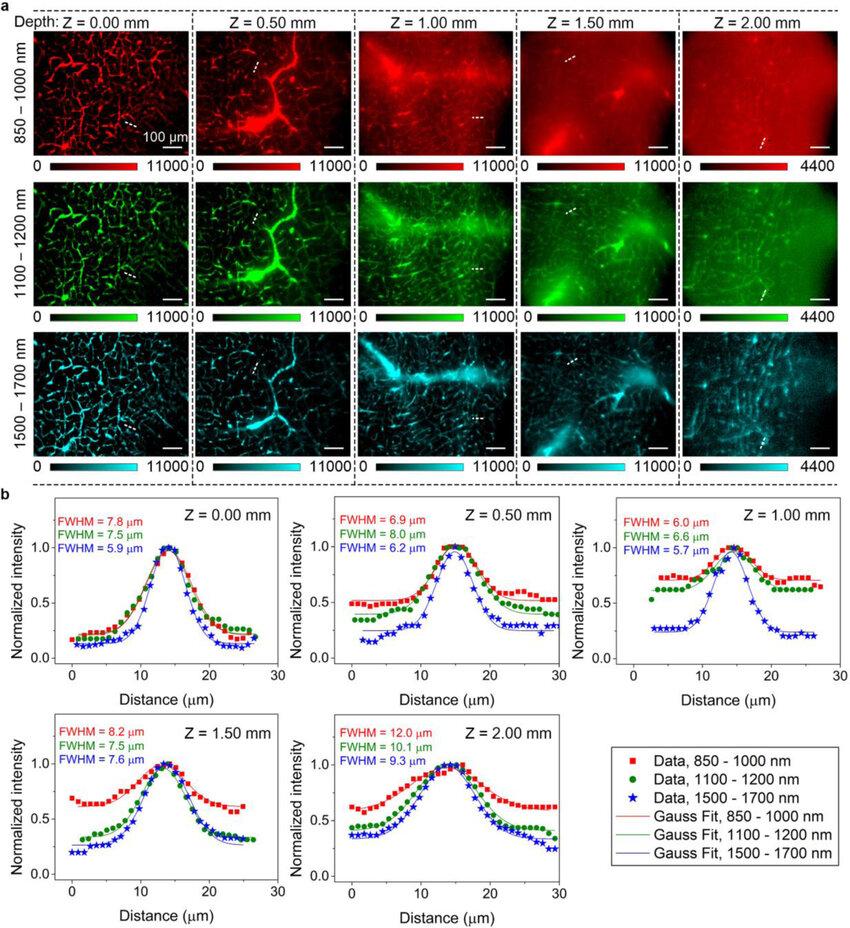

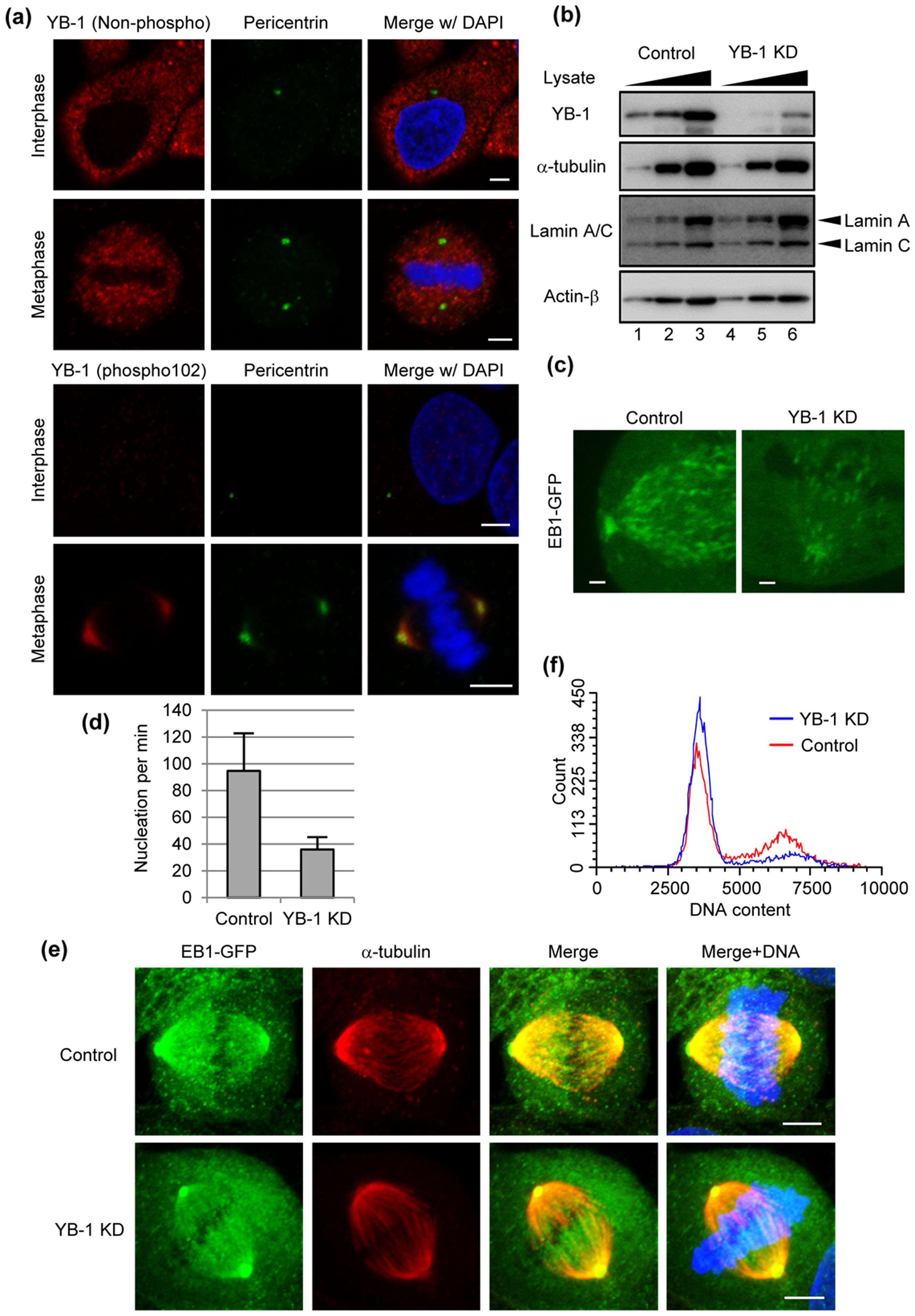

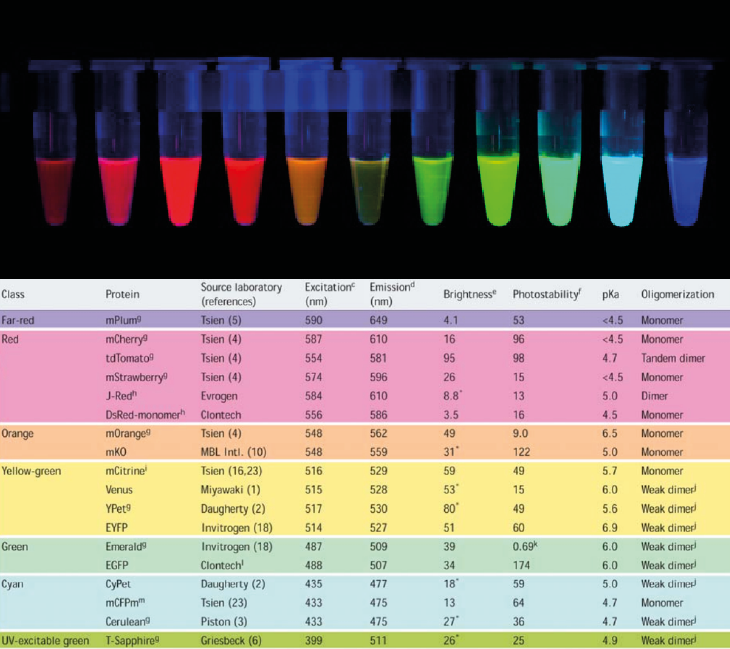

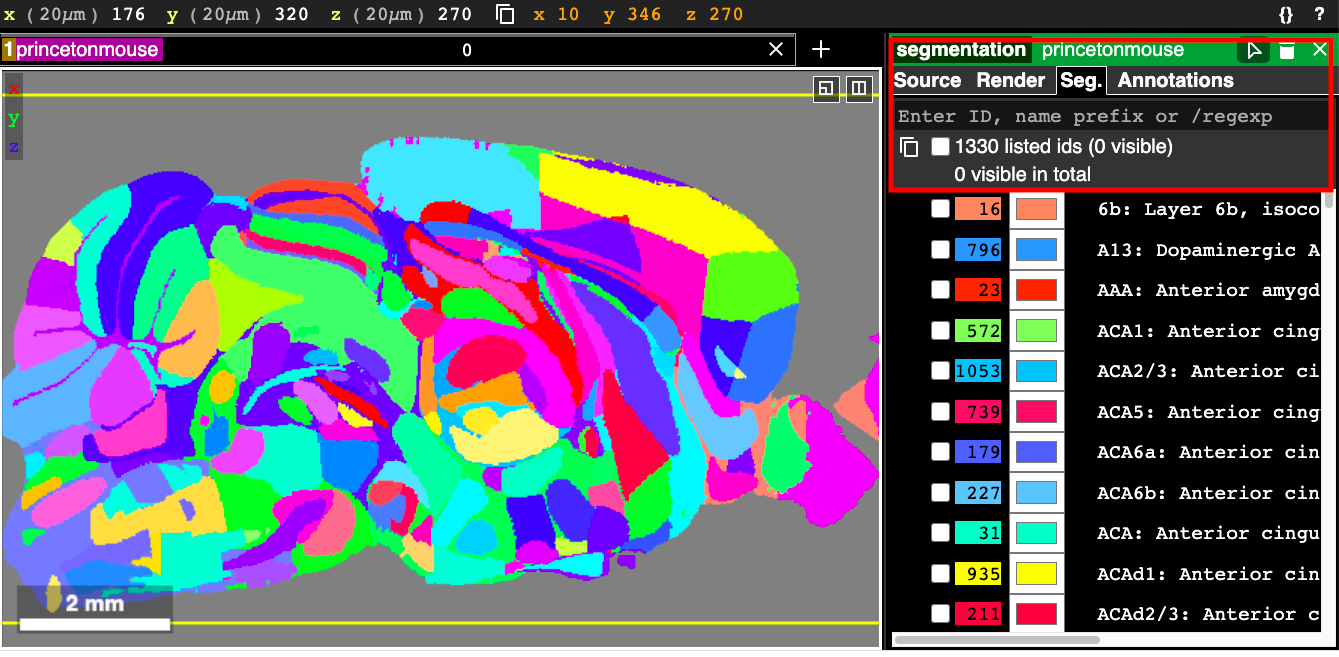

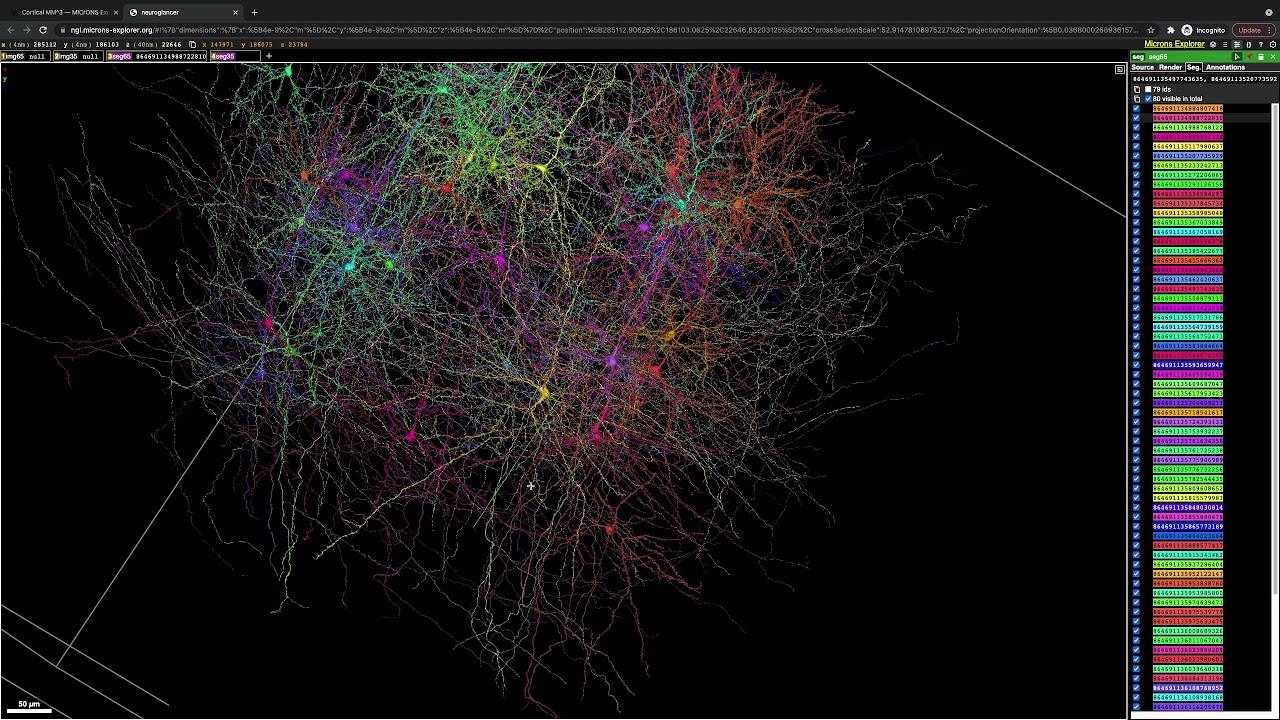

Au XXIᵉ siècle, entouré d’un véritable arsenal technologique, l’humain est capable de voir un peu au-delà du visible. Des ondes électromagnétiques comme l’infrarouge et l’ultraviolet sont détectables par des instruments ultra-sensibles et converties en images visibles, en couleurs. Nous avons ainsi pu observer pour la première fois une certaine apparence des trous noirs et des atomes.

La couleur prend ainsi une valeur symbolique bien au-delà du simple phénomène sensoriel : elle est un instrument de connaissance, un révélateur de l’invisible et un outil de pouvoir. Ses applications s’étendent aujourd’hui de l’astronomie, la biologie et la médecine à une nouvelle génération de dispositifs de surveillance et d’armes de guerre. Elle témoigne en permanence de cette tension entre ce qui est vu et ce qui demeure caché — mais surtout de l’idée que la réalité reste pour nous une image incomplète et partiellement insaisissable, sur laquelle nous ne pouvons que projeter de multiples interprétations et points de vue subjectifs.

Dans l'art contemporain :

Pour aller plus loin :

📰 Prix Nobel de Chimie 2008 : une méduse fluorescente récompensée

📖 Hawking S. (1988). Une brève histoire du temps : Du big bang aux trous noirs. Flammarion.

📖 Feynman, R. (1992). Lumière et matière - Une étrange histoire. Points.