Quand la couleur devient motif

Répétition et différence

Quand la couleur devient motif

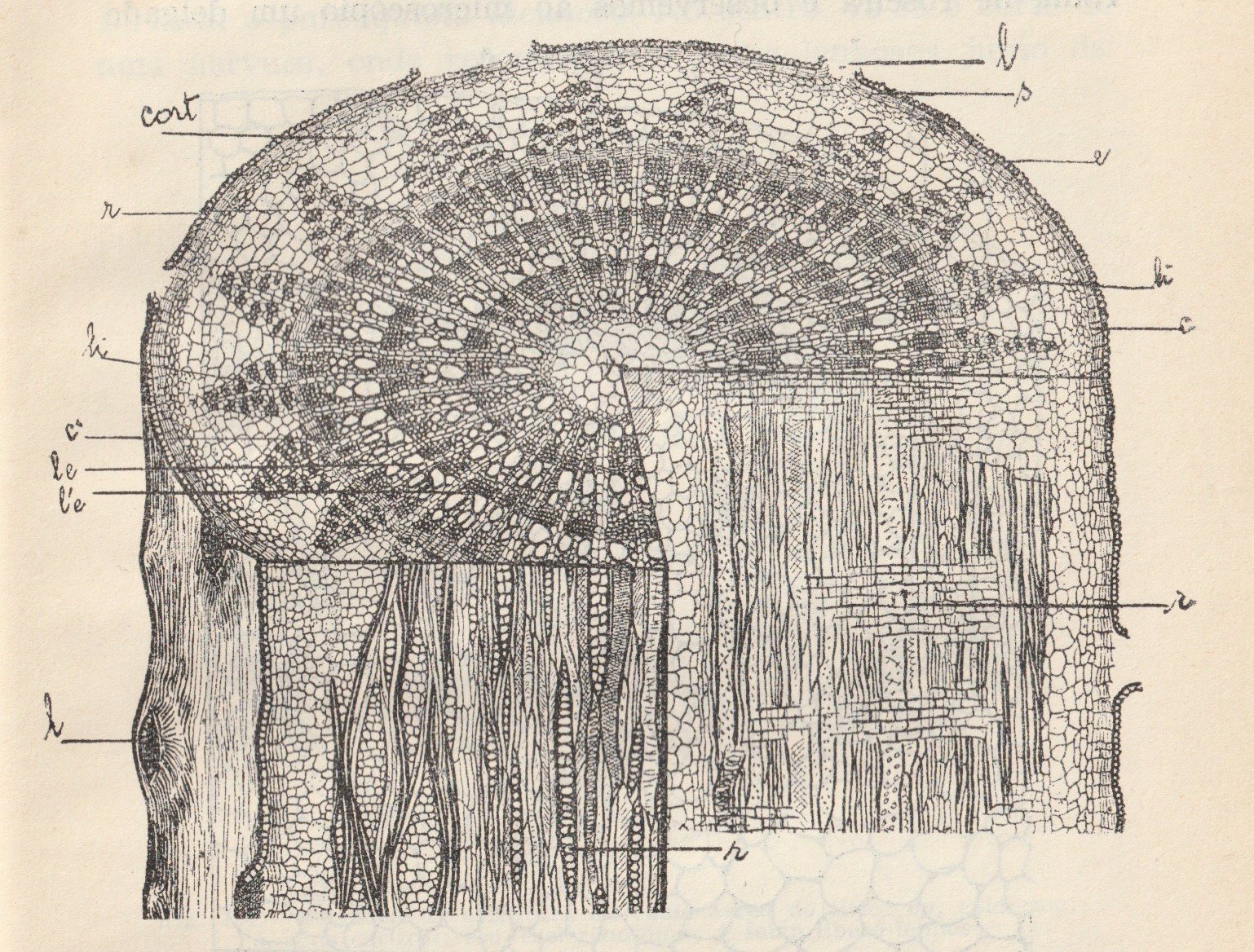

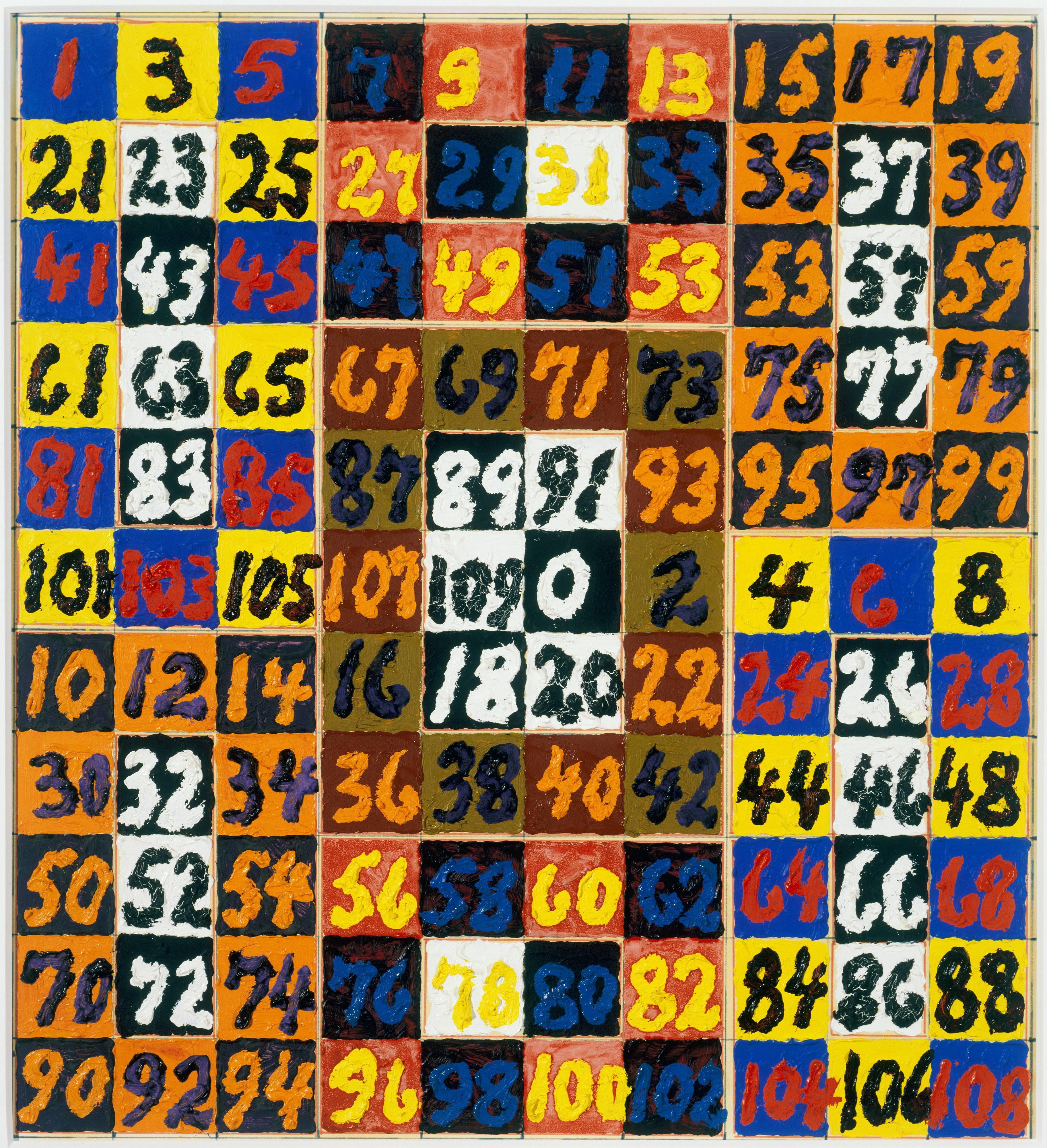

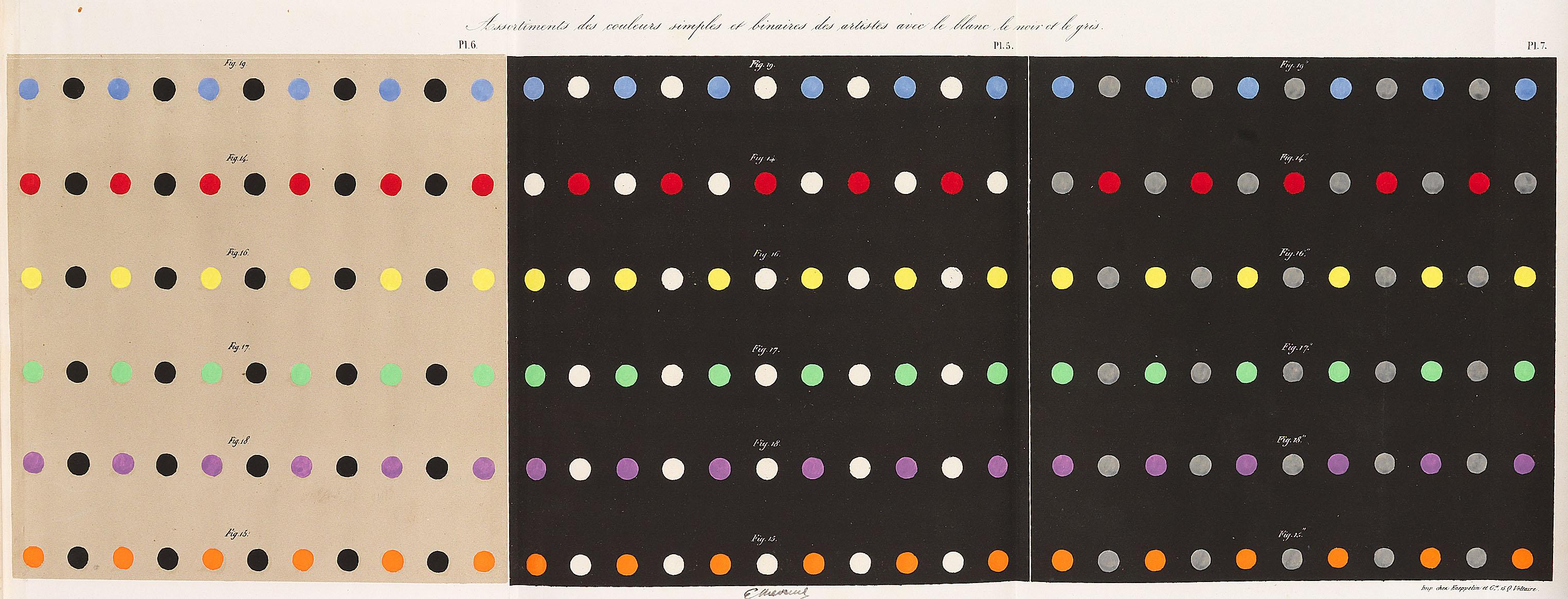

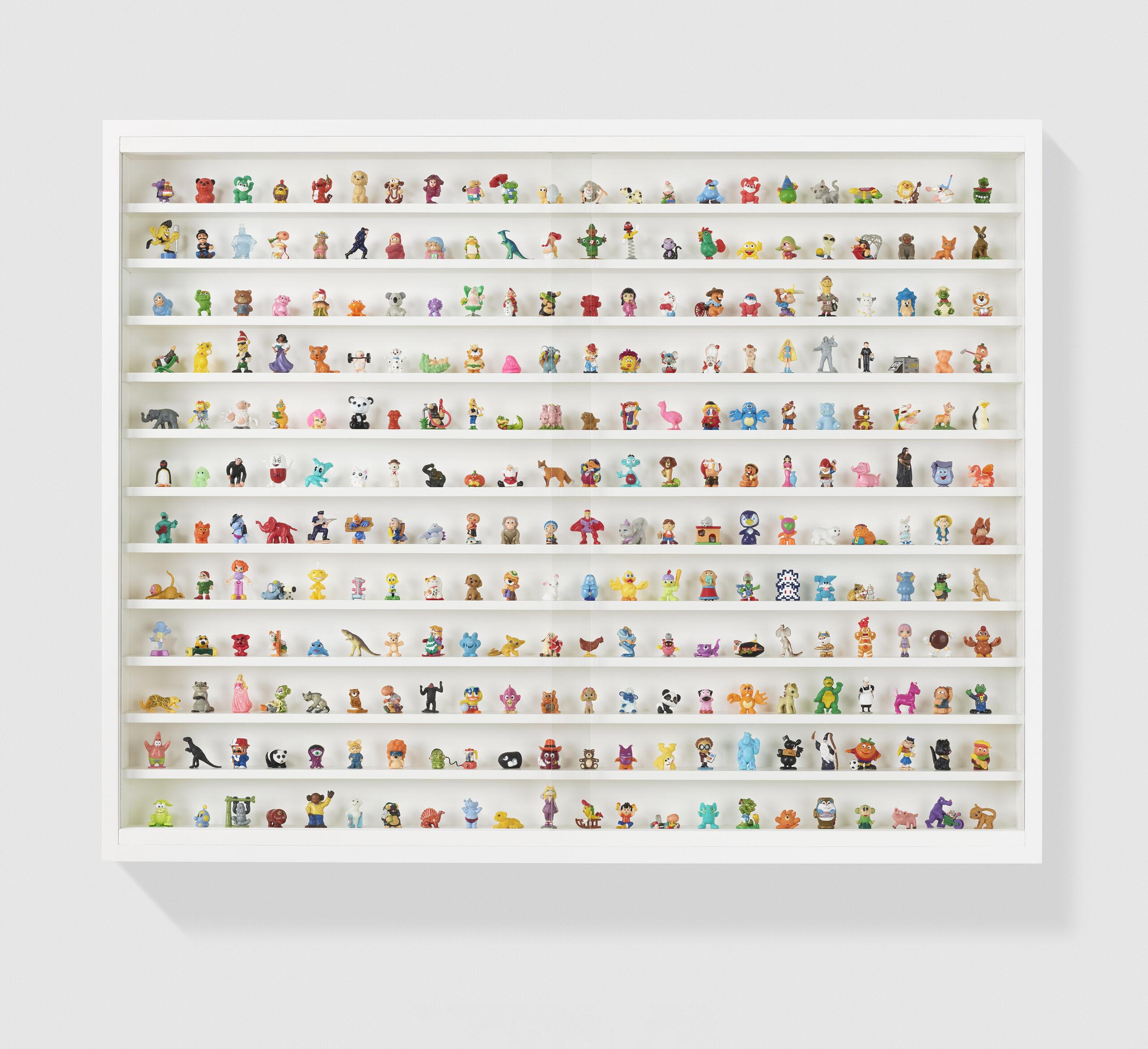

La répétition, lorsqu’elle s’organise, devient motif. Ce phénomène traverse aussi bien le monde naturel que les productions humaines et artistiques. Dans l’organique, on le retrouve dans la régularité des nervures d’une feuille, dans l’agencement des cellules ou encore dans les veines colorées du marbre. Ces motifs ne sont jamais figés : chacun porte en lui une variation, une différence qui lui confère sa singularité et témoigne de l’équilibre fragile entre structure et transformation.

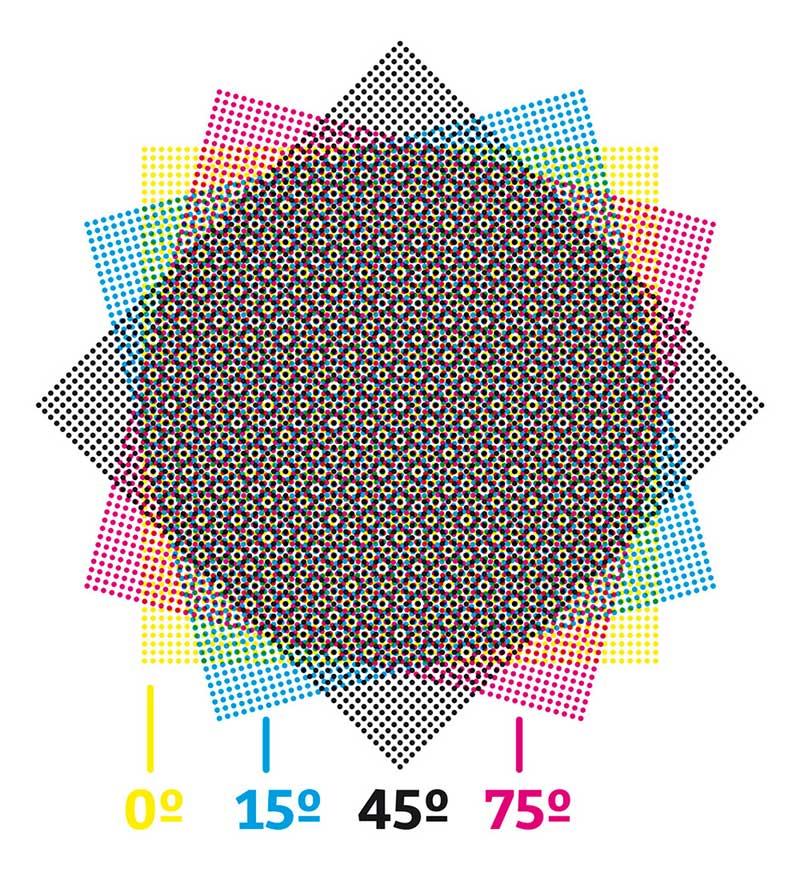

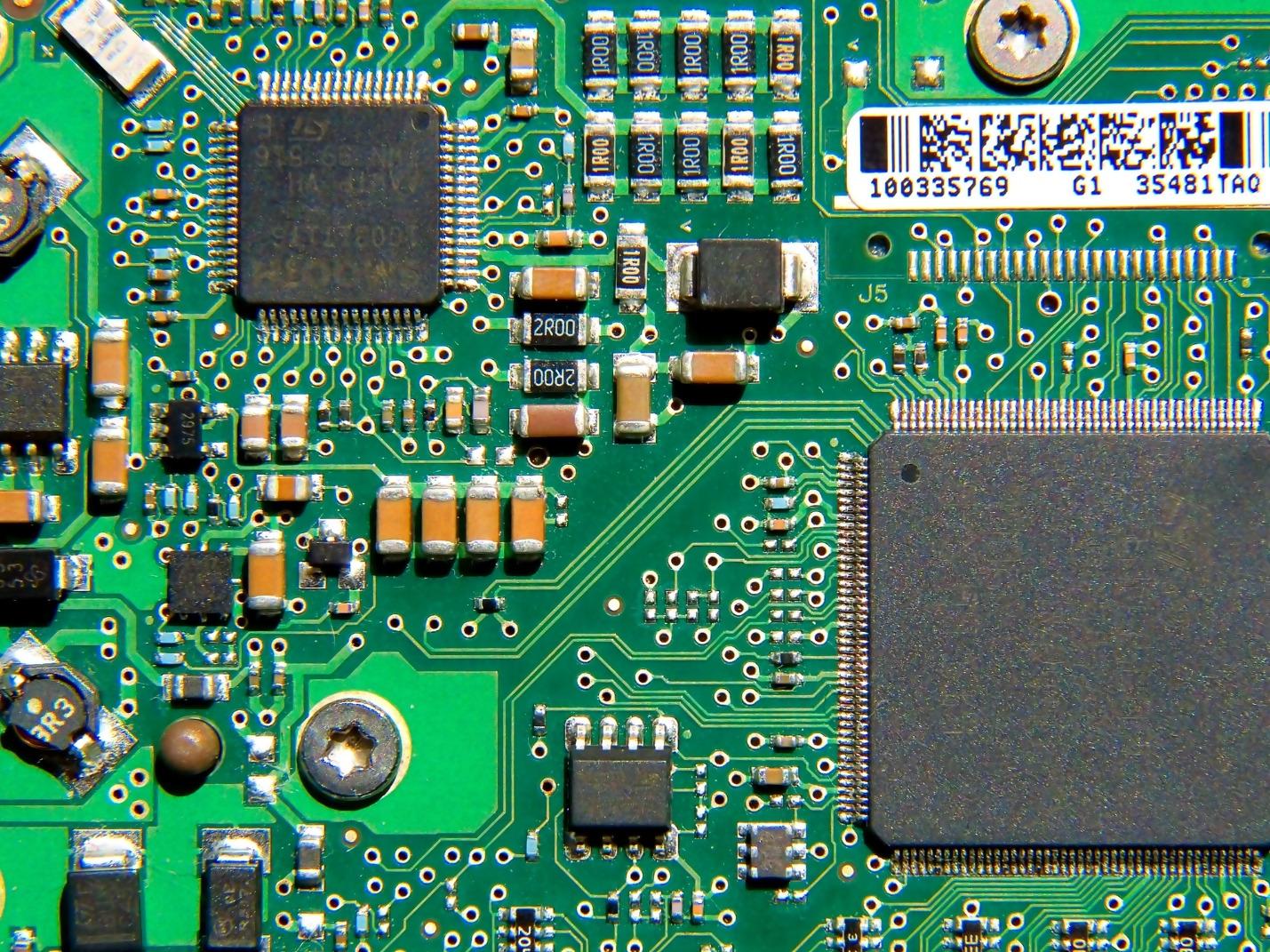

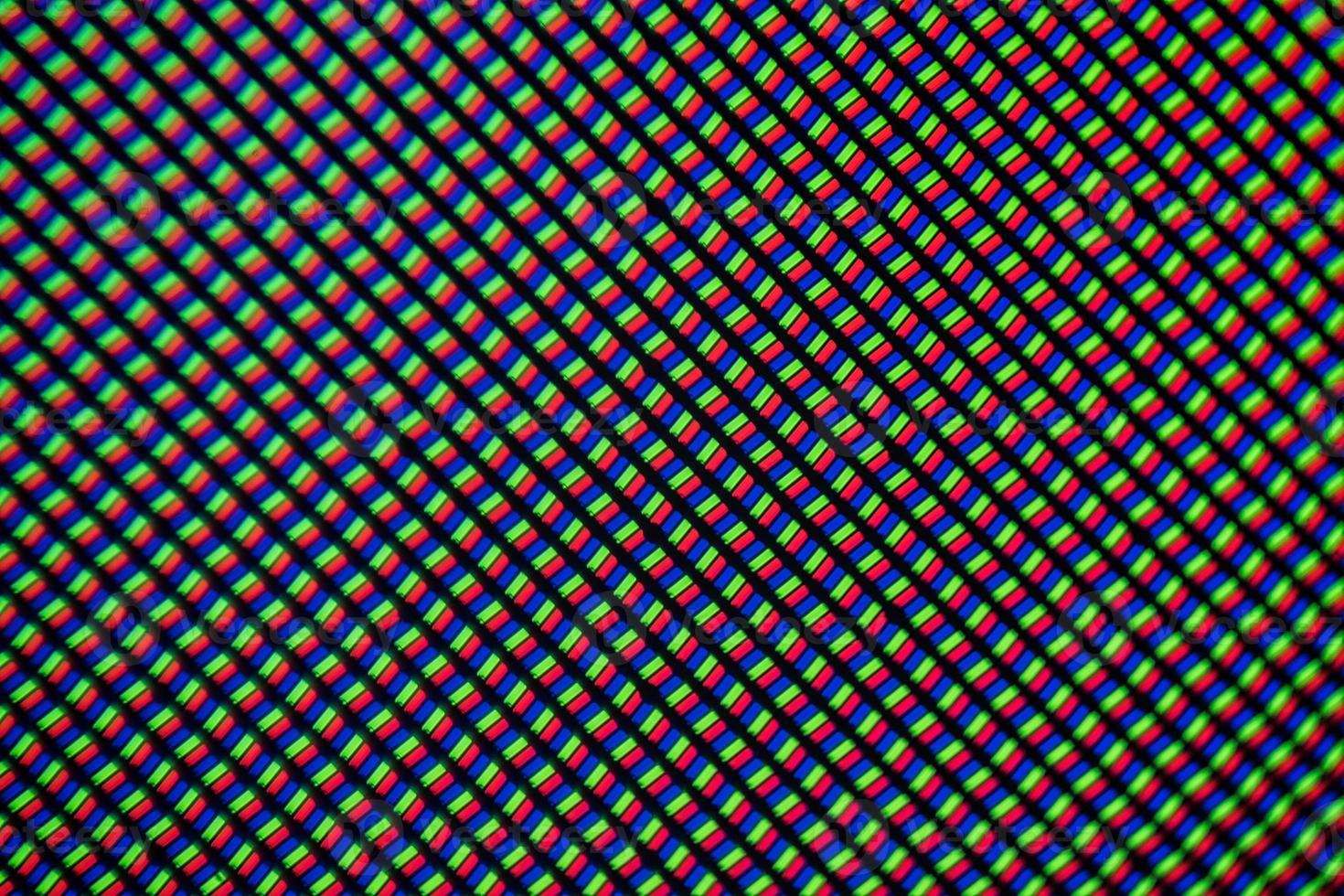

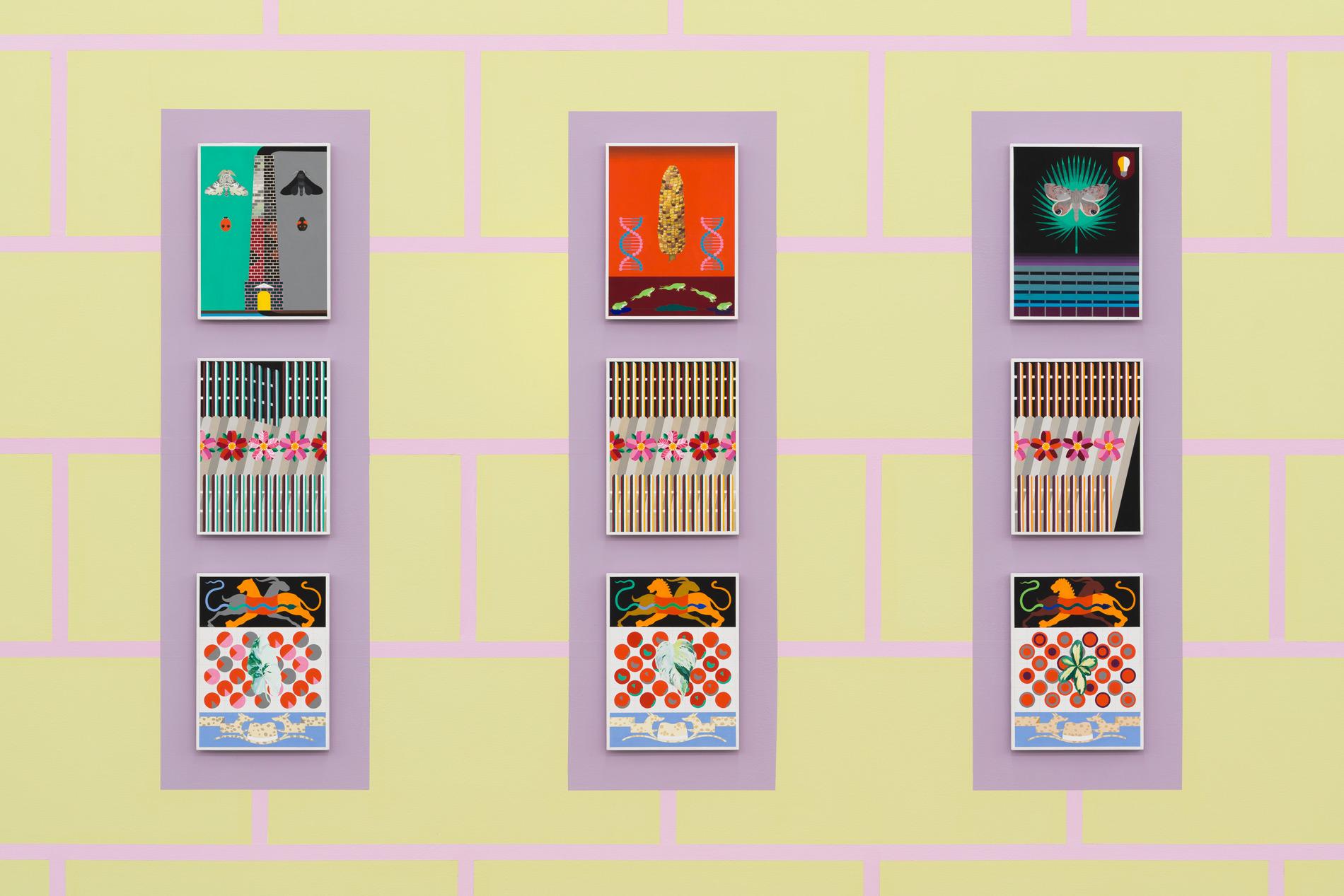

L’être humain, de son côté, produit également des motifs en projetant sa propre logique répétitive sur le monde : la trame des pixels qui compose l’image numérique, le quadrillage d’une ville vue du ciel, le réseau géométrique des circuits imprimés. Ces structures témoignent d’un rapport technologique à la couleur et à la matière : elles révèlent la manière dont la répétition sert d’outil de contrôle, de standardisation et de communication.

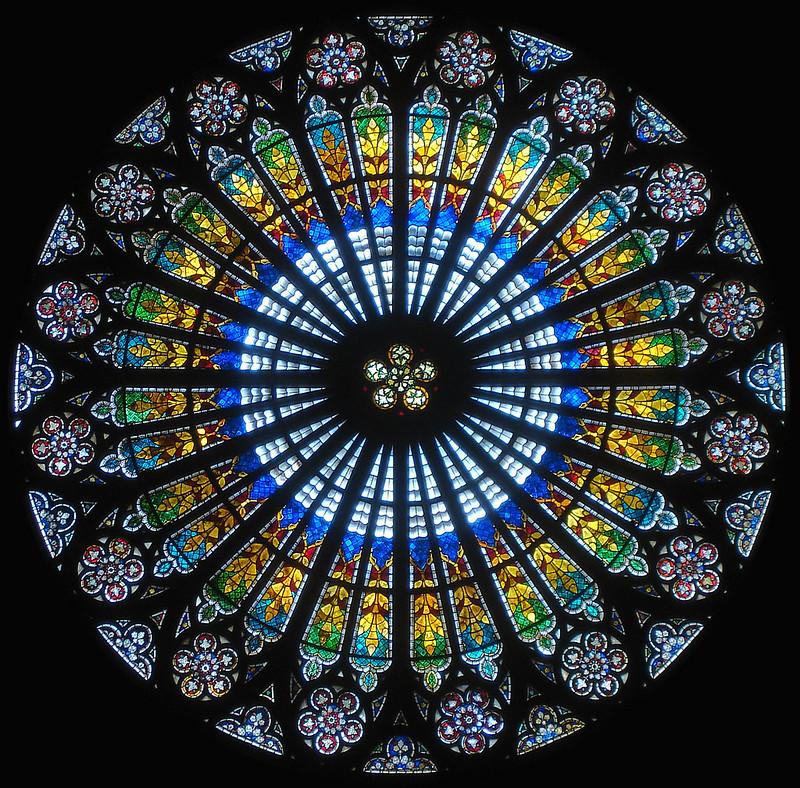

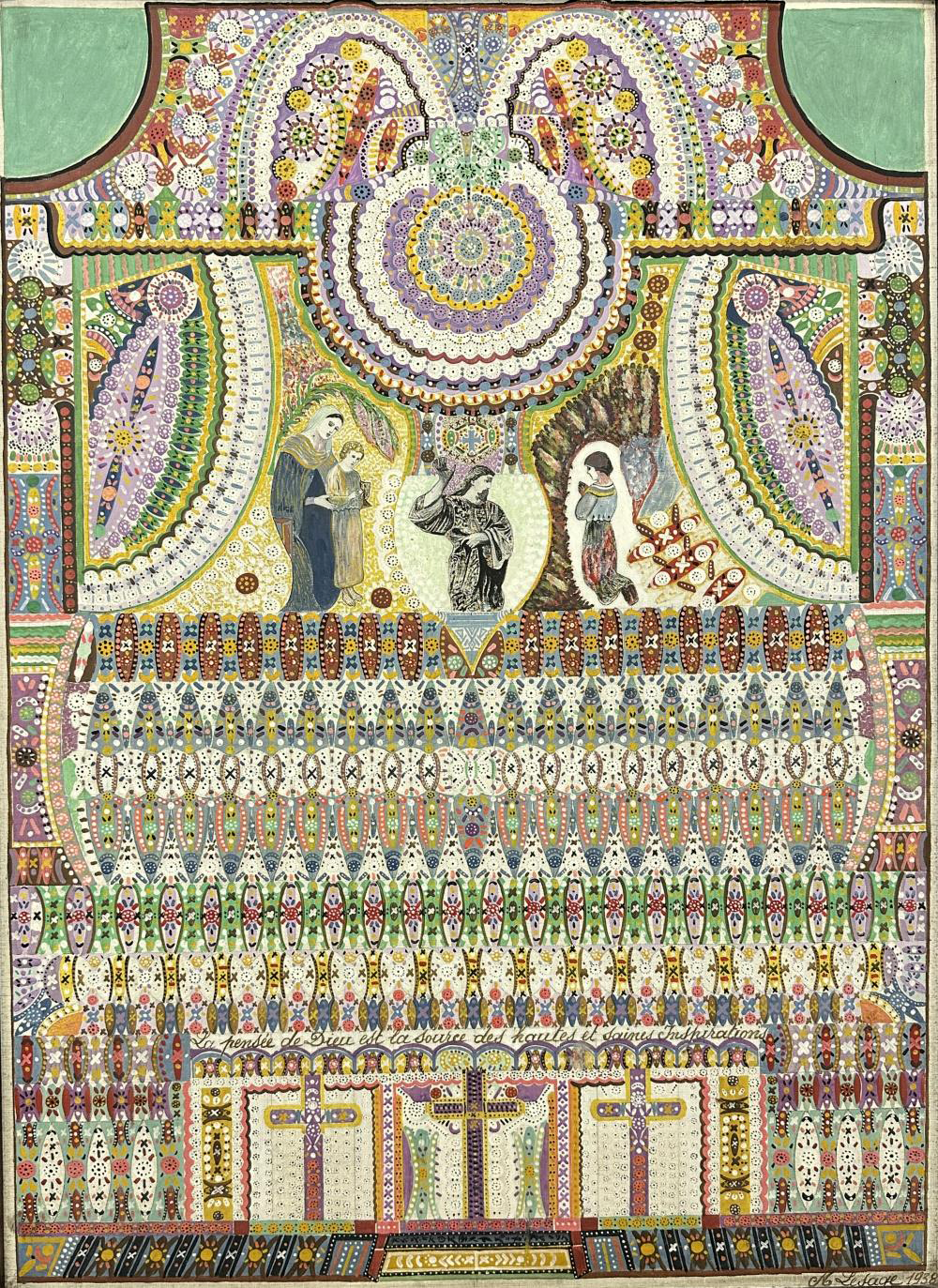

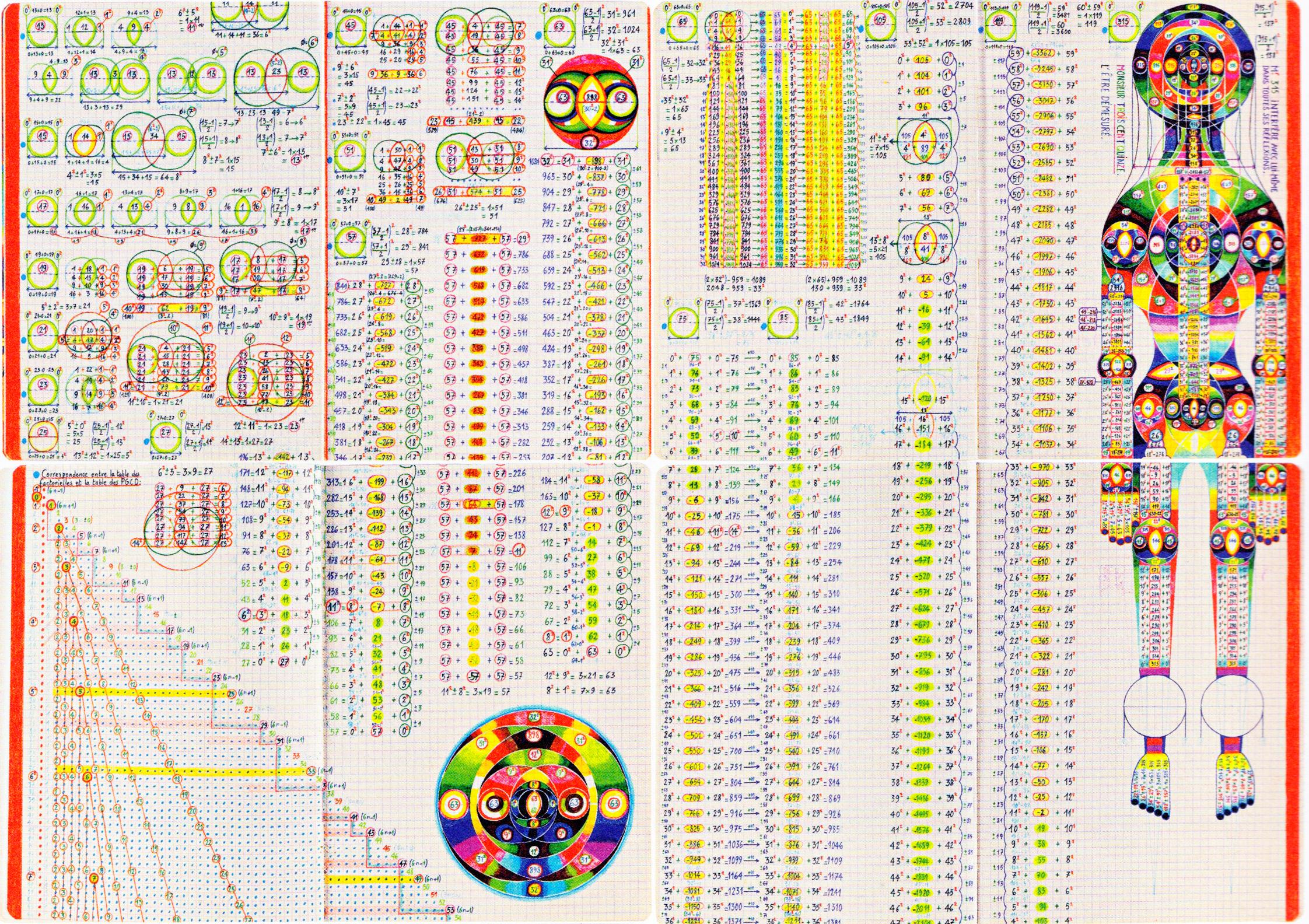

Les artistes se sont emparés de ces logiques pour en faire des langages esthétiques. On pense au pixel art qui détourne la trame numérique, aux papiers peints et à l’art du marbrage qui transforment la répétition en décor, aux vitraux et rosaces gothiques où le motif devient symbole cosmique, ou encore aux motifs géométriques de l’architecture islamique où la répétition ouvre un espace spirituel. L’histoire de l’art moderne et contemporain montre combien le motif peut devenir terrain de recherche et valeur esthétique en soi.

Cette omniprésence du motif rappelle une question intéressante : l’univers est-il régi par des lois et des constances mathématiques, par des structures répétitives et géométriques qui dépassent nos perceptions ? En mathématiques comme en biologie, les formules, les séquences ou les fractales semblent révéler une logique sous-jacente. Mais chaque répétition porte aussi la possibilité d’un écart, d’une mutation, d’une invention.

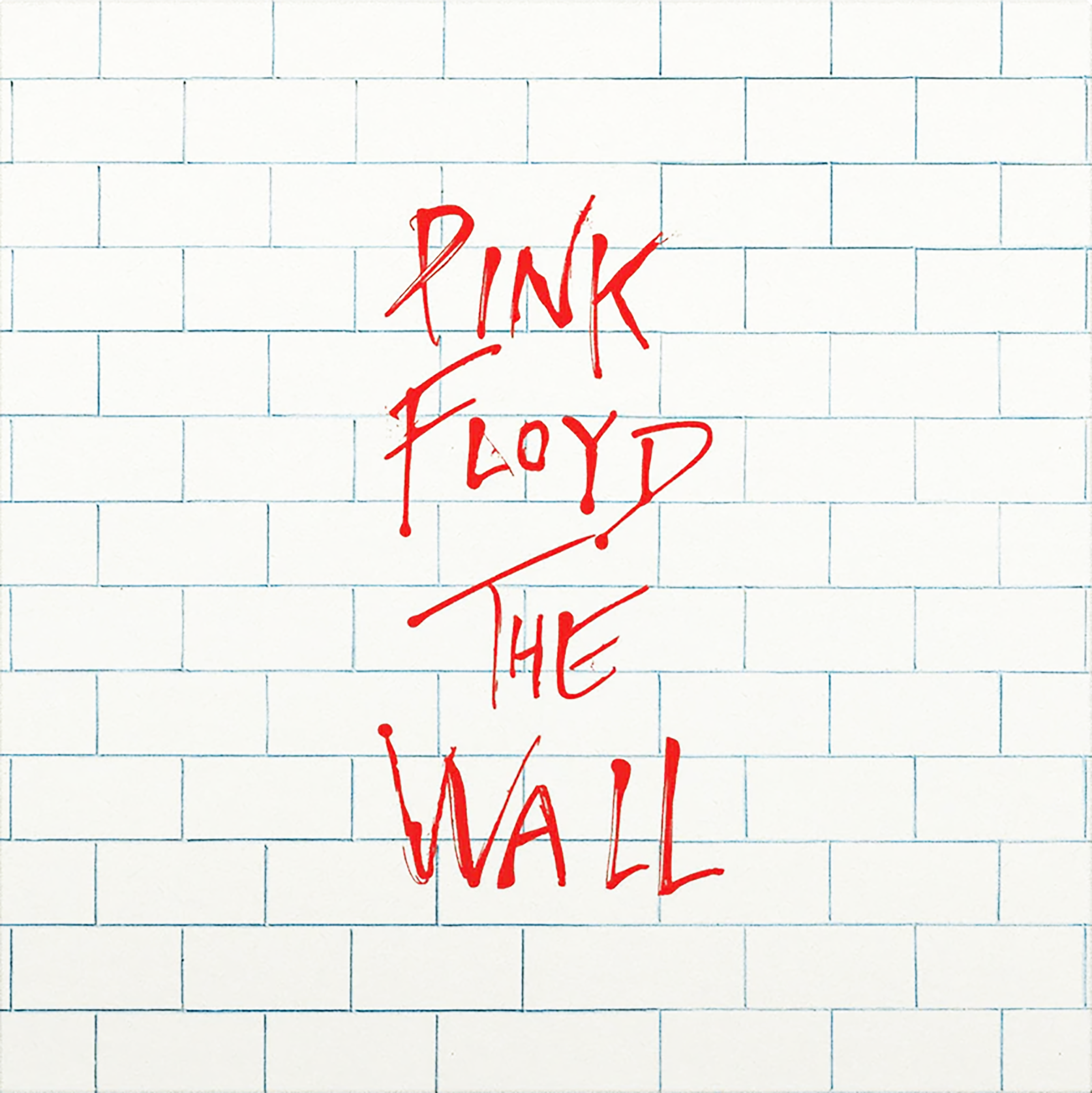

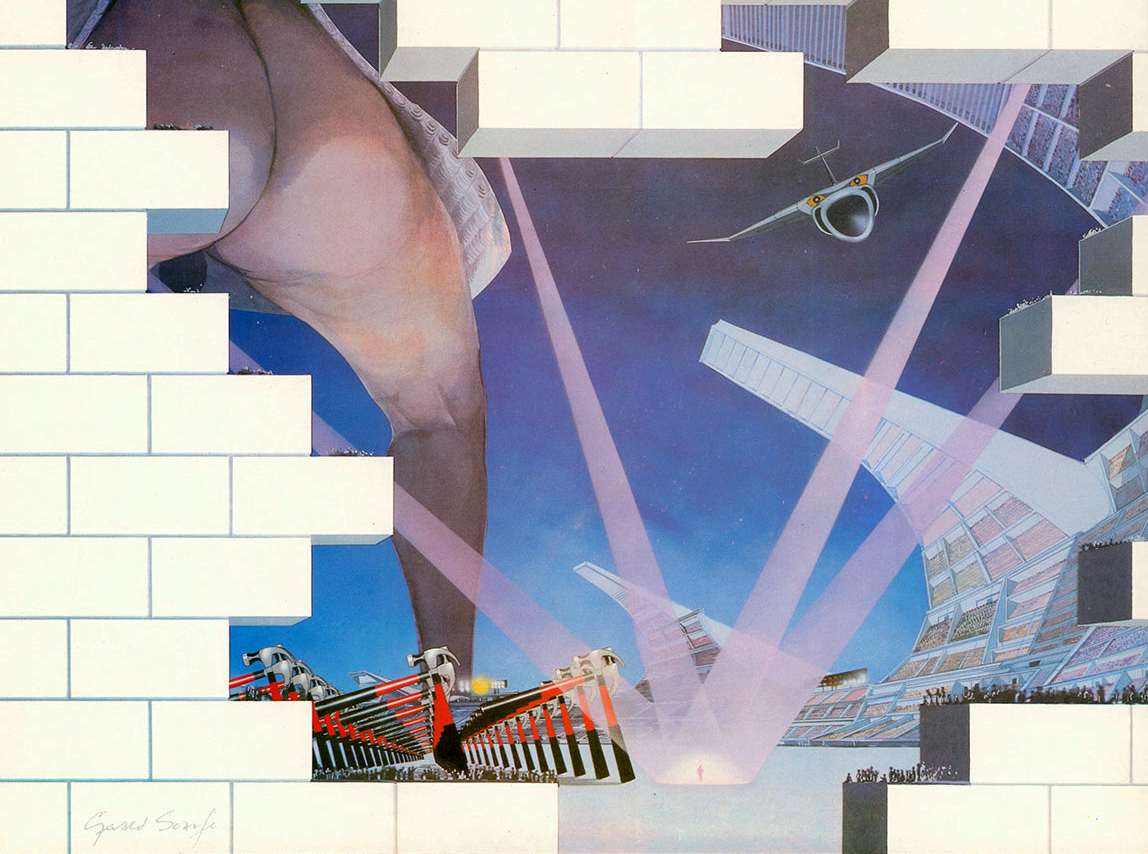

Enfin, le motif n’est pas seulement esthétique : il peut devenir signe, symbole, voire outil politique. L’imagerie du mur de briques, centrale dans l’album et la tournée The Wall de Pink Floyd, en est un exemple frappant. Ici, la répétition d’un motif simple — une succession de briques — condense tout un discours sur l’aliénation, la séparation et le pouvoir. Le motif devient alors langage collectif, porteur d’un imaginaire partagé.

Pour aller plus loin :