Modes d'Existence - Cours d'introduction

Bruno Latour, sur les modes d’existence et son overdose de réductionnisme

Sur la route de Dijon à Gray, à la fin de l'hiver, en 1972, j'ai dû m'arrêter, dégrisé après une overdose de réductionnisme. Mettre tout dans rien, déduire tout de presque rien, commander, obéir, hiérarchiser, être profond, être supérieur ; ramasser les choses et les faire tenir dans un tout petit espace. N'avoir pour compagnons, comme ceux de ma caste, que les dragons du Rien et celui du Tout... J'ai ressenti comme une lassitude, surtout que ça ne rentrait jamais, que presque tout restait dehors et que les arbres le long de la route s'en trouvaient tout chiffonnés. Chrétien, philosophe, intellectuel, bourgeois, mâle, provincial et français toujours, j'ai décidé de laisser la place et d'offrir aux choses dont je parlais autant d'espace qu'il est en elles pour « prendre leurs distances », comme on disait au cours de gymnastique. Je ne savais encore rien de ce que j'écris ici, mais je me répétais seulement : « rien ne se réduit à rien, rien ne se déduit de rien d'autre, tout peut s'allier à tout ». C'était comme un signe de croix qui éloignait un à un les mauvais démons. Le ciel était d'hiver et très bleu. Il ne demandait plus que je le fonde sur une cosmologie, que je le rende dans un tableau, que je le capture dans un poème, que je le mesure dans un article de météorologie, que je l'établisse sur un Titan afin qu'il ne me tombe pas sur la tête. Il s'ajoutait aux autres cieux, n'en réduisant aucun autre et ne s'y réduisant pas. Il prenait ses distances, s'enfuyait et s'établissait quelque part où il définissait tout seul comme un grand sa place et ses buts, ni connaissable, ni inconnaissable. Moi et lui, eux et nous, nous nous entre-définitions, et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu les choses irréduites et fériées.— Bruno Latour, Irréductions, 2011

Lorsque j’ai entrepris de préparer ce cours, j’ai souhaité le situer à la croisée des arts visuels et d’une réflexion philosophique issue des sciences sociales. La pensée de Bruno Latour, philosophe et sociologue des sciences, s’est imposée comme un cadre pertinent, non pas parce qu’il se serait intéressé à la couleur en tant que telle, mais parce que sa conception du réel permet de renouveler notre manière de l’aborder.

Latour a montré que ce que nous appelons « faits » ou « vérités » ne sont jamais des données brutes révélées par un observateur neutre. Ils résultent au contraire de processus collectifs complexes, impliquant à la fois des acteurs humains (chercheurs, institutions, publics) et non-humains (instruments, protocoles, données, dispositifs techniques). Un fait scientifique, par exemple, n’acquiert sa stabilité et sa crédibilité que parce qu’il est inscrit dans un réseau d’interactions qui le rend partageable et reproductible.

Sur cette base, Latour a développé une entreprise philosophique plus large, formulée dans Enquête sur les modes d’existence, (2012). Il y propose une hypothèse radicale : il n’existe pas une seule manière d’entrer dans le réel, mais une pluralité de régimes d’existence. La tradition moderne a accordé une primauté au régime scientifique, fondé sur la référence, la preuve et la logique. Tout ce qui échappe à ce modèle — art, religion, politique, droit, fiction, émotions — est souvent relégué au statut de « moins réel ». Latour conteste cette hiérarchie et propose au contraire de reconnaître l’autonomie de chaque régime.

Il identifie ainsi une quinzaine de modes d’existence distincts, chacun avec ses critères de vérité et de validité. Parmi eux, [REF] pour les sciences, [POL] pour le politique, [REL] pour le religieux, [FIC] pour la fiction. Aucun n’est supérieur aux autres : tous constituent des manières spécifiques, et irréductibles les unes aux autres, d’entrer en relation avec le monde.

Maintenant que nous commençons à nous défaire de la scénographie du Sujet et de l’Objet, la question devient essentielle : s’il y a plusieurs façons d’exister, et non pas deux, on ne peut plus définir l’une simplement par contradiction avec l’autre. L’analyse doit à chaque fois risquer un diagnostic sur la manière d’être propre à ce mode, sur la façon positive qu'elle a d'inventer une nouvelle façon de s'altérer. Dans notre questionnaire, il faut dorénavant ajouter au hiatus, aux conditions de félicité, à la trajectoire ainsi dessinée par ces êtres, l’altération que chaque mode va, si l’on peut dire, prélever dans l’être-en-tant-qu’autre : « La différence va en différant. » — Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, 2012

Il n’y a pas de domaine de la Science, du Droit, de la Religion, de l’Économie, mais il y a bien des réseaux qui associent selon des segments toujours nouveaux — et que seule l’enquête empirique pourra découvrir — des éléments de pratique empruntés à tous les anciens domaines et redistribués chaque fois différemment. Alors que la notion de domaine l’obligeait à rester sur place en voyant tout le reste bouger de façon incompréhensible, la notion de réseau lui donne autant de liberté de mouvement que ceux dont elle veut suivre les actions. — Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, 2012

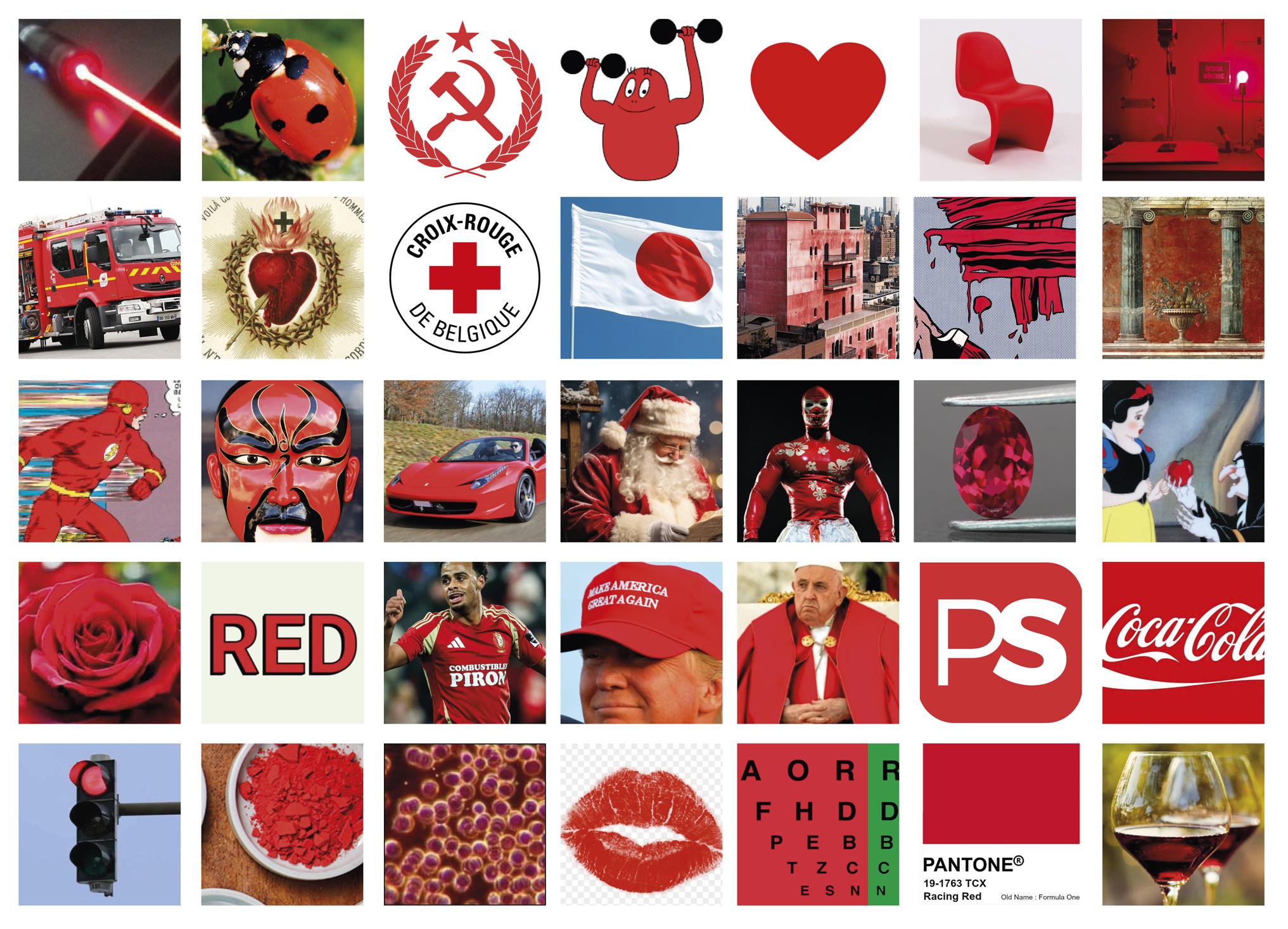

Appliquée à la couleur, cette perspective permet de comprendre pourquoi elle échappe à toute définition unique. La couleur rouge, pour prendre un exemple, se déploie simultanément dans plusieurs régimes d’existence. Dans le registre scientifique, elle se définit par des phénomènes optiques et physiologiques : longueurs d’onde, stimulation des cônes rétiniens, perception cérébrale. Dans le registre symbolique et politique, elle devient signe identitaire, drapeau, emblème idéologique. Dans la religion chrétienne, elle renvoie au sang, au sacrifice, à la passion, inscrivant le rouge dans une dimension rituelle et spirituelle. Dans le domaine économique et technique, elle est normalisée par des standards tels que les nuanciers industriels ou les codifications numériques. Dans les arts visuels, elle s’expérimente comme matière sensible, intensité plastique et vecteur d’affects.

Ce n’est donc pas un « même » rouge qui se déplacerait d’un contexte à l’autre, mais bien une série de configurations distinctes, chacune soutenue par un réseau spécifique de pratiques, de techniques, de croyances et d’usages. Penser la couleur selon les modes d’existence, c’est reconnaître cette pluralité et éviter de la réduire à une seule définition.

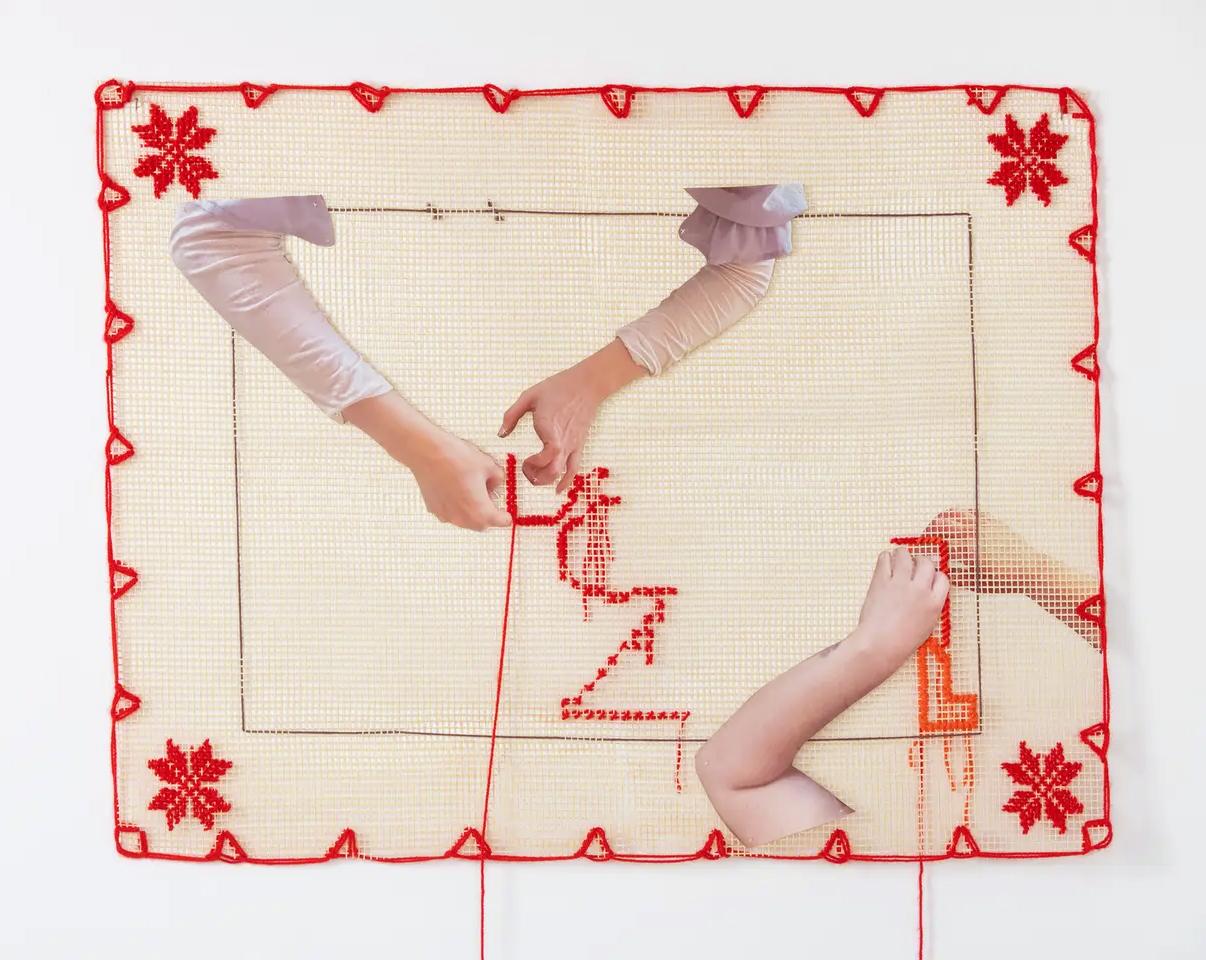

Dans le cadre des arts visuels, cette approche ouvre un espace fécond : les œuvres qui mobilisent plusieurs modes d’existence de la couleur — en les croisant, les confrontant ou les faisant dialoguer — acquièrent une complexité conceptuelle accrue. Elles deviennent ainsi des lieux d’expérimentation où se tissent des rapports inédits entre sciences, symboles, techniques et sensibilités.

Quelques applications dans l'art contemporain :

Pour aller plus loin :

📰 Entretien avec Bruno Latour (1/2) : L’art et la science

📰 Entretien avec Bruno Latour (2/2) : L’art et la science

🎧

Entretien radiophonique avec Bruno Latour, réalisé en mars 2022, quelques mois avant sa mort, dans lequel il résume sa pensée autour des modes d’existence.

Le début est un peu abstrait. Si vous manquez de temps, je vous suggère de passer directement à la minute 13, où il entre concrètement dans le cœur du sujet. Il ne s’agit pas spécifiquement de couleur, mais plutôt de sa méthodologie d’analyse et de recherche, dont je me suis largement inspiré pour poser les bases de ce cours.

📖 Latour B. (2012). Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes. Éd. La Découverte.

📖 Latour, B. (2011). Irréductions. Éd. La Découverte.

📖 Latour, B. (1991). Nous n’avons jamais été modernes: Essai d’anthropologie symétrique. Éd. La Découverte.

📖 Latour, B. (2017). Où atterrir ? - Comment s'orienter en politique. Éd. La Découverte.